作为泉州古城最重要的一条街,多元文化兼收并蓄的千载西街,既承载着深厚的闽南文化传统,又浓缩着泉州人对家乡的眷恋。

见人见物见生活,留形留人留乡愁。回顾一座座匠心独运的古厝洋楼,看完一段段荡气回肠的西街故事,在“泉州西街”系列的最后,我们采访了几位热爱古城,热爱西街的年轻人,他们不是西街的“原住民”,但都是热爱古城,以实际行动呵护、装点西街的新青年,我们来听听他们对西街的情结,对西街的展望。

本期人物:“润物无声”蔡舒翔

蔡舒翔

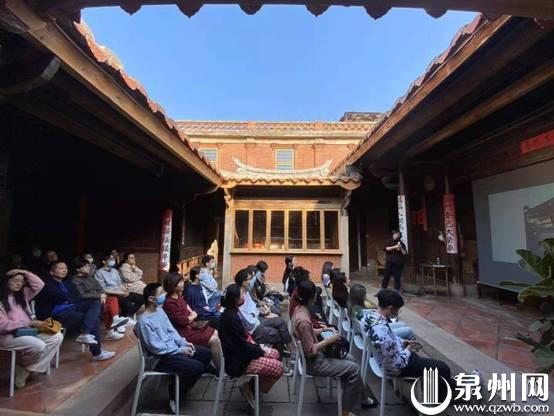

泉州师范学院蔡舒翔老师小时家住西街附近的平水庙,小学时,妈妈载着她骑过西街,最难忘的就是各种传统美食,还有肃清门附近的宠物店,花鸟虫鱼、小狗小猫,这些都让西街成了她童年的乐园。如今蔡舒翔和团队成员一起,将西街奉圣巷6号和8号的赖氏华侨古厝洋楼,打造成了一座古城的学术场所,近一年时间请来艺术创作、古城保护、建筑艺术灯各个领域的专家,已成功举办了十余场演讲交流活动。

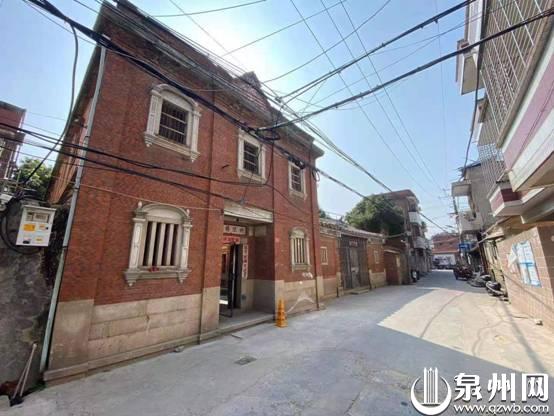

建于1935年的奉圣巷8号赖家大厝和建于1946年的奉圣巷6号赖家洋楼。

蔡舒翔以她的专业知识,和团队成员将古城打造出一个个分散的展场,以点状方式连成片,达到激活古城的目标,这些年来在包括西街在内的泉州古城做了一系列有影响力的文化活动。2015年,她和好友一起策划拍摄《看见西街》的纪录片,从历史、社区文化等角度重新解读西街片区,探索都市历史核心聚落未来规划设计、文创参与的可能性;2016年,她配合古城办发起 “润物无声”系列文化活动;2018年,开始泉州古城“润物无声”青年创客孵化计划。

奉圣巷8号内,古城文化的爱好者在学习交流。

蔡舒翔说,虽然如今西街多了许多新鲜的商业店铺,但相关部门有意识地在保护一些原有的业态,仍存留了许多传统文化的印记,许多热爱古城文化的年轻人也来到西街,一起在努力打造本土文化,加上保护提升后的中山路会分流部分游客,古城背街小巷的保护提升工作也都在开展,对西街的未来还是很乐观的,西街有机会做到保护下的“见人见物见生活”。(文字:泉州网记者王了 图片:受访者提供)

原文链接:

泉州网:

https://www.qzwb.com/gb/content/2021-08/03/content_7099855.htm

人民日报APP:

https://wap.peopleapp.com/article/rmh22525481/0