为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面落实“政治要强、情怀要深、思维要新、视野要广、自律要严、人格要正”的新时代思政课教师培养要求,近日,学院组织30多名思政课教师赴全国思政课教师研修基地(贵州师范大学)开展实践研修活动。此次活动通过理论研修与实践教学相结合的方式,着力提升思政课教师的政治素养和育人能力,为推进思政课改革创新注入新动能。

理论筑基:在红色文化中强化理想信念

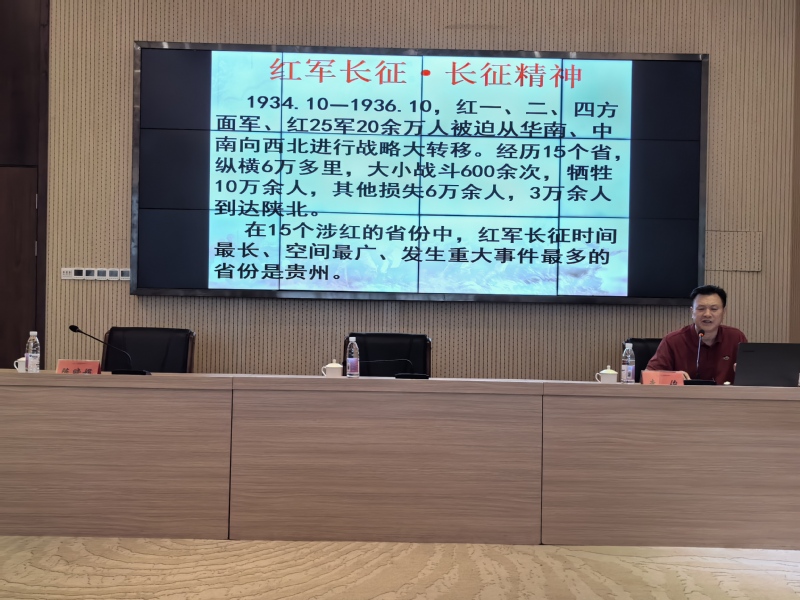

在开班仪式上,贵州师范大学马克思主义学院副院长李安峰致欢迎词,并详细介绍了学院在思政课教学改革和师资队伍建设方面的创新举措。贵州师范大学社会实践研修基地办公室副主任陈晓娟向全体学员介绍了实践研修基地情况及日程安排。在专题研修环节,长征史研究专家李俊教授以《红军长征·长征精神》为题,通过大量珍贵史料和感人故事,系统阐释了长征精神的时代价值。

文物熏陶:在传统文化中坚定文化自信

在贵州省博物馆内,老师们沉浸式探寻贵州历史发展的脉络。作为展现贵州历史文化的重要窗口,贵州省博物馆馆藏丰富,8万余件珍贵藏品见证贵州多民族交融共生,生动展现了中华民族多元一体的文化图景。多彩贵州展现出底蕴深厚的地域文化魅力,让全体思政课教师的民族自豪感与文化自信心得到进一步增强。

信仰铸魂:在红色热土上淬炼育人初心

在息烽集中营的肃穆氛围中,老师们追寻着革命先烈以热血熔铸的信仰丰碑。这座国民党时期规模最大、等级最高的秘密监狱,曾囚禁无数革命志士。在斑驳的牢房中,看到革命先辈在极端环境下坚持斗争的革命意志和斗争智慧。站在“猫洞”刑讯室前,看着斑驳字迹,是中国共产党人在绝境中播撒的红色火种。其中,张露萍面对酷刑时的宁折不屈、“小萝卜头”在阴暗牢房里用树枝练字的执着身影,让信仰信念的核心要义变得如此真切而深刻。

从息烽炼狱的生死考验到遵义曙光的伟大转折,见证了中国共产党人不屈的精神品格。今年正值遵义会议召开90周年,老师们怀着崇敬之心,在会址小楼前庄严肃立。这座青砖黛瓦的建筑,曾见证中国共产党在绝境中实现伟大转折的关键时刻,如今成为思政课教师追寻初心、汲取精神养分的生动课堂。步入会址展厅,保存完好的会议桌椅、油灯等文物将大家带回那个决定中国革命命运的关键时刻。遵义会议结束了“左”倾教条主义的束缚和危害,开始确立毛泽东同志在党中央和红军的领导地位,在极端危急的关头挽救了党、挽救了红军、挽救了中国革命。大家在此更深刻地理解了“中国共产党为什么能”的历史逻辑,也为将红色基因融入思政课堂找到了鲜活的精神坐标。

遵义会议的思想觉醒点燃了娄山关的战斗意志,娄山关的军事胜利则印证了遵义会议的正确抉择。研修队伍继续追寻红色足迹,奔赴被誉为“黔北第一雄关”的娄山关战斗遗址,切身感受革命先辈的艰辛与伟大。在这里,通过重走长征路的切身实践,革命先辈的艰辛历程与伟大精神变得如此真实可感。老师们重走当年红军攻克关口的艰险之路,真正体会到毛泽东笔下“雄关漫道真如铁”的深刻意境。在长风桥上,大家重温红军战士冒着枪林弹雨奋勇冲锋的壮烈场景,深刻感悟革命先辈坚定的理想信念。

娄山关的硝烟尚未散尽,红军便挥师西进不久抵达苟坝。两处革命旧址相隔不过百余里,共同勾勒出长征路上最富启示的历史轨迹:娄山关的枪炮声见证了红军将士的浴血奋战,苟坝的马灯则照亮了思想路线的拨乱反正。前者用鲜血打开了通往胜利的通道,后者用智慧指明了正确的前进方向。正是这种军事斗争与思想建设的辩证统一,让红军在绝境中焕发出新的强盛生命力。

苟坝会议那盏照亮中国革命道路的马灯与当今世界最大的单口径射电望远镜“中国天眼”,共同见证着这片土地上永不止息的探索精神。当年,毛泽东同志手提马灯夜行山道的坚定身影与今天科学家们坚守大窝凼的执着身影在时空中重叠。从“实事求是”的思想路线,到“科技自立自强”的强国之路,贵州这片热土始终见证着中华民族追求真理的坚定步伐。这种精神传承生动诠释了中国共产党从救国到强国的精神内核——对真理的不懈追求。

当世界最大的500米口径球面射电望远镜正在解码宇宙奥秘时,研修队伍已走进青岩古镇的红色记忆里。这座始建于1378年(明洪武十年)的军事要塞,以其独特的青色岩基建筑群诉说着六百余年的沧桑岁月。作为国家级历史文化名镇,这里不仅保存着完好的明清古建筑群,更孕育了深厚的红色文化底蕴。特别是在抗日战争时期,这里曾是贵阳交通站的重要据点,周恩来总理的父亲、邓颖超同志的母亲等革命家属在此隐蔽居住,用无声的坚守诠释了革命信仰的力量。

为期一周的研修活动圆满结束,老师们带着满满的收获踏上归程。大家一致认为要以此次研修学习为新起点,不断创新教学方法,把思政课讲出历史深度、理论高度和情感温度,在“讲深、讲透、讲活”上下功夫,切实增强思政课的思想性、理论性和亲和力。要自觉扛起“为党育人、为国育才”的政治责任,以更加坚定的信仰、更加深厚的理论功底、更加炽热的教育情怀,培养更多有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。