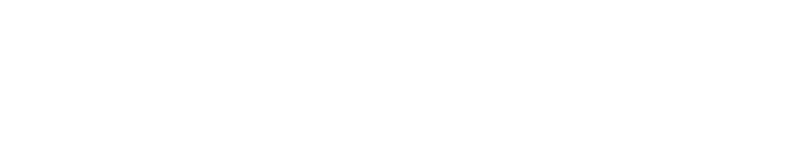

郑汲水(1926-2004),福建南安官桥人,原南安师范学校普师6组学生。作为郑成竹烈士的同窗、同乡与战友,他的一生跨越了革命与建设两个时代,从领导学潮的学生骨干,到隐秘战线的地下工作者,再到新中国教育事业的耕耘者,始终践行着对党和人民的忠诚。

一、个人简历:革命与教育的双重足迹

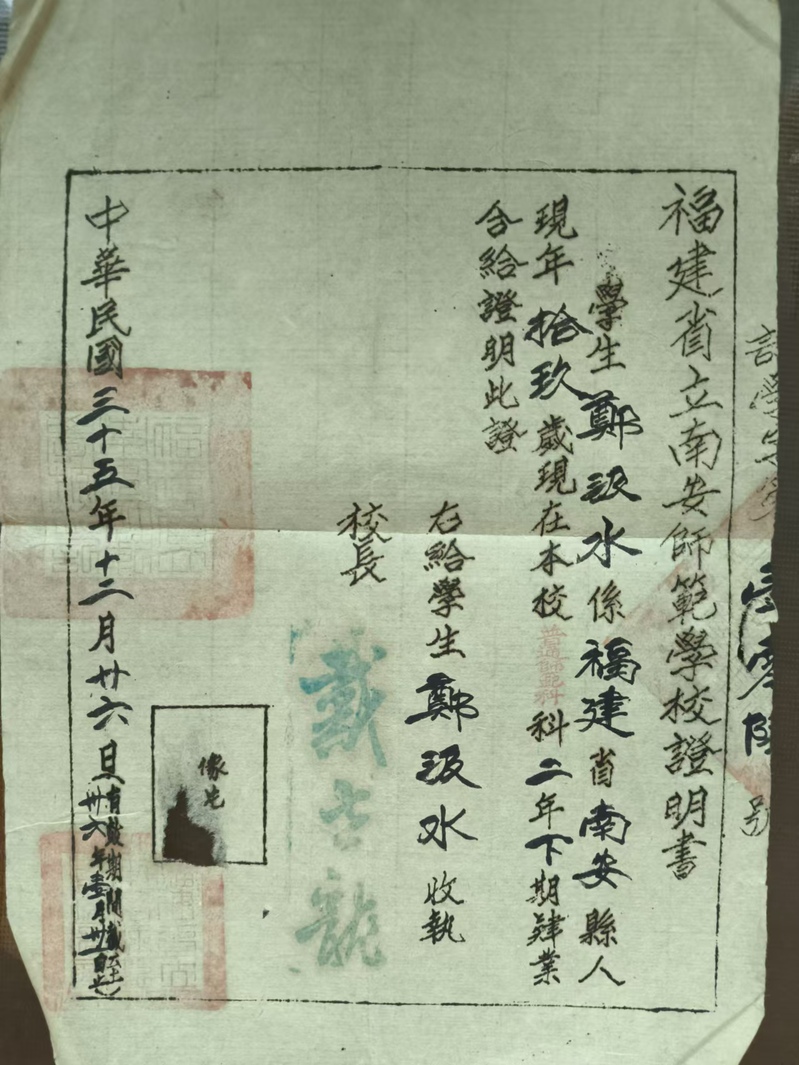

郑汲水于1926年出生于南安官桥。1945年春,他考入德化师范。1946年1月,德化师范迁至南安诗山并更名为南安师范。在校期间,郑汲水思想进步,积极投身于爱国学生运动。1947年5月,因协助郑成竹并参与反对当局腐败的“五·二七”学潮,他被校方开除。同年8月,郑汲水正式加入中国共产党,毅然投身革命洪流。1949年5月,在泉州中心县委决定成立的晋(江)南(安)永(春)工委中,他担任晋南永工委罗东区工委书记,并组建晋南永游击大队罗东游击中队,任指导员,在闽南地区坚持地下斗争。

中华人民共和国成立后,郑汲水同志先后担任南安七区区长、区委副书记等地方领导职务。后转入教育系统,将后半生奉献给教育事业,历任国光中学党支部书记兼副校长,以及养正中学、泉州七中、泉州六中等校的党支部书记兼校长,为泉州基础教育的发展作出了重要贡献。离休后享受地厅级待遇,于2004年逝世。

二、革命事迹:烽火岁月中的隐秘斗争

郑汲水的革命生涯始于南师校园。1947年,他参与领导的“五·二七”学潮,是闽南地区一次重要的学生爱国民主运动,有力声援了全国范围内的“反饥饿、反内战、反迫害”斗争。

转入地下工作后,他展现出卓越的组织能力和胆识。1947年,他在霞山村岳父家建立秘密交通联络站,创办“黎明出版社”和服装厂作为掩护。在极其危险的环境中,他组织印刷并散发了包括《中国共产党章程》、《中国革命与中国共产党》、《新民主主义论》在内的大量革命著作,为传播革命思想、鼓舞群众斗志发挥了重要作用。他还组织建立了游击小分队,发动群众开展抗丁、抗粮、抗税的“反三征”斗争,有效保护了党组织和群众利益。解放初期,他再次投身剿匪斗争,持续为革命事业贡献力量。

三、建设时期:投身教育的薪火相传

解放后,郑汲水同志响应党的号召,从党政岗位转向教育岗位。他将革命者的理想与激情带入校园,在国光中学、养正中学等多所知名中学担任主要领导职务。尤为难得的是,他回到曾就读的养正中学任校长,将红色基因融入学校教育,以身作则地向青年一代传承革命传统,教导学生珍惜来之不易的幸福生活,为国家培养建设人才。

离休后,他依然心系教育事业,继续为学校发展建言献策,展现了老一辈革命者与教育工作者“离岗不离党、退休不褪色”的高尚情怀。

1957年,郑汲水(二排右起第14人)在中央教育学院毕业,受到毛主席等中央领导人接见

结语

郑汲水同志的一生,是追求真理、艰苦奋斗、无私奉献的一生。他从学生运动的先锋成长为坚定的革命者,又在新中国建设中化为辛勤的“园丁”,其角色在变,初心未改。他的故事,是闽南革命史与教育史中值得铭记的一页,其精神将继续激励后人前行。