2025年9月,我校资源与环境科学学院组织地理科学(师范类)专业学生,奔赴永安地区地质地貌实习基地,开展为期两周的《普通地质学与地貌学》野外综合实习。本次实习以“把论文写在祖国大地上”为精神指引,引导学生在真实山川中践行“用双脚丈量大地、用双手触摸自然、用心灵感知世界”的地理学人情怀,于行走中培育家国情怀,在探索中传承地学精神。

实习覆盖魏坊、益口铁路、大湖石林、桃源洞、安砂水电站等五大核心路线,系统考察了河流地貌、喀斯特地貌、丹霞地貌以及多时代地层特征。通过理论联系实际的教学模式,同学们将课堂所学转化为解决实际问题的能力,在内化“仰天俯地传地学精神,青山绿水立凌云壮志”理念的同时,也为今后从事中学地理教学和科研工作奠定了扎实基础。

图1 实习过程线路图示例

实习前期,学院在校园开展为期3天的准备工作。陈大涌老师在动员中强调,野外实习是新时代地理科学人才培养的关键环节,勉励同学们在实践中发扬吃苦耐劳、刻苦钻研的精神,真正做到“翻山越岭树家国情怀,挥汗前行植恋地情结”。指导教师团队系统讲解永安实习区自然地理概况与地质特征,组织学生阅读地质图、提前了解实习事宜,并完成地质罗盘、标本采集工具等器械的分发与使用培训,明确实习纪律与安全要求,确保野外考察有序开展。

图2 陈大涌老师在野外实地讲解与指导

野外实习阶段,师生以小组为单位,沿五大路线展开精准观测。从魏坊至道班一线,同学们重点观察奥陶—志留系罗峰溪群至泥盆系南靖群等地层的岩性与构造,亲手采集岩石与化石标本,并在采石场实测石炭系下统林地组的褶皱与断层产状;在坑边—益口铁道沿线,大家围绕上侏罗统南园组各段地层,细致开展岩性描述与产状测量,为区域地质演化研究积累了宝贵的一手资料;大湖石林景区内,地表喀斯特形态与地下溶洞系统让大家深刻体会到大自然的鬼斧神工,也理解了喀斯特作用的垂直分带规律;桃源洞景区则成为认识丹霞地貌的生动课堂,同学们在上白垩统赤石群地层中探究“顶平、坡陡”形态背后的岩石胶结特性与构造控制机制。

图3 实习中部分指导教师现场探讨照片

图4 小组野外采集岩石标本

每日野外考察结束后,学生及时整理野外记录与标本编录,围绕实习所学,撰写野外实习报告,系统梳理永安地区地壳发展简史与地貌发育规律。指导教师通过现场提问、实物考核等方式,纠正观测偏差,深化学生在课堂上对地质构造、地貌成因的基础理解。

图5 小组学习地质罗盘使用

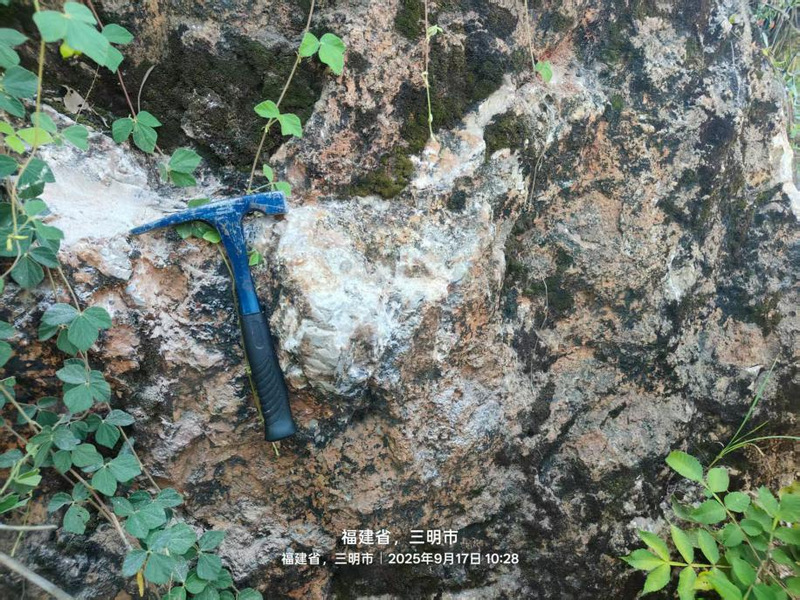

图6 野外地质考察学生所摄岩石面

此次实习不仅使学生熟练掌握了地质罗盘使用、地层剖面测量、地貌素描等核心技能,更在“把论文写在祖国大地上”的实践中,培养了分析问题、解决问题的综合能力。同学们用双脚丈量地质运动时期的造山遗迹,用双手触摸亿万年的岩层记忆,用心灵感知内外营力对大地格局的塑造——这正是地理学人应有的情怀与担当。大家纷纷表示,要将这次野外收获转化为未来中学地理课堂的生动素材,在青山绿水间树立扎根大地、服务教育的远大志向。